|

Le 20 décembre à l'île de la Réunion, la fête de l'abolition de l'esclavage. |

||

|

Pour mettre en valeur l’île Bourbon, la compagnie des Indes et les colons utilisent une main-d’œuvre servile. De 1717 à 1817 près de 80 000 esclaves sont introduits dans l’île. Ils proviennent d’une traite régionale qui se fournit sur les côtes de l’Afrique orientale et à Madagascar. La Révolution française abolit l’esclavage en 1794 mais les colons de La Réunion refusent d’entériner cette décision qui les ruinerait et renvoient les commissaires de la République venus faire appliquer la loi. Le rétablissement de l’esclavage en 1802 destiné à relancer l’économie des colonies est accueilli avec soulagement. En 1834, l’Angleterre met fin à l’esclavage dans ses colonies. Les esclaves des îles voisines – Maurice et les Seychelles – sont libres. Ce n'est pas le cas des esclaves réunionnais qui doivent attendre la révolution de 1848. Le Commissaire général de la République, Sarda-Garriga, débarque le 13 octobre 1848 à l’île Bourbon, renommée île de la Réunion, et proclame l’abolition le 20 décembre 1848. Le jour même, environ 62 000 esclaves sont libérés dans le calme. |

||

| Esclavage Marronnage. Abolition. Après 1848. | ||

|

Abolition. |

Texte de la proclamation du 20 décembre 1848 signé par SARDA-GARRIGA. |

|

|

Le 20 décembre 1848, ce ne sont pas moins de 62 000 personnes qui vont changer de statut, soit six habitants sur dix. La population esclave est libérée. |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 20 DÉCEMBRE 1848. AUX TRAVAILLEURS. Mes amis. Les décrets de la République française sont exécutés : Vous êtes libres. Tous égaux devant la loi, vous n'avez autour de vous que des frères. La liberté, vous le savez, vous impose des obligations. Soyez dignes d'elle, en montrant à la France et au monde qu'elle est inséparable de l'ordre et du travail. Jusqu'ici, mes amis, vous avez suivi mes conseils, je vous en remercie. Vous me prouverez que vous m'aimez en remplissant les devoirs que la Société impose aux hommes libres. Ils seront doux et faciles pour vous. Rendre à Dieu ce qui lui appartient, travailler en bon ouvriers comme vos frères de France, pour élever vos familles; voila ce que la République vous demande. Vous avez tous pris des engagements dans le travail : commencez-en dès aujourd'hui la loyale exécution. Un homme libre n'a que sa parole, et les promesses reçues par les magistrats sont sacrées. Vous avez vous-même librement choisi les propriétaires auxquels vous avez loué votre travail : vous devez donc vous rendre avec joie sur les habitations que vos bras sont destinés à féconder et où vous recevrez la juste rémunération de vos peines. Je vous l'ai déjà dit, mes amis, la Colonie est pauvres beaucoup de propriétaires ne pourront peut-être payer le salaire convenu qu'après la récolte. Vous attendrez ce moment avec patience. Vous prouverez ainsi que le sentiment de fraternité recommandé par la République à ses enfants, est dans vos cœurs. Je vous ai trouvés bons et obéissants, je compte sur vous. J'espère donc que vous me donnerez peu d'occasion d'exercer ma sévérité; car je la réserve aux méchants, aux paresseux, aux vagabonds et à ceux qui, après avoir entendu mes paroles, se laisseraient encore égarer par de mauvais conseils. Mes amis travaillons tous ensemble à la prospérité de notre Colonie. Le travail de la terre n'est plus un signe de servitude depuis que vous êtes appelés à prendre votre part des biens qu'elle prodigue à ceux qui la cultivent. Propriétaires et travailleurs ne feront plus désormais qu'une seule famille dont tous les membres doivent s'entraider. Tous libres, frères et égaux, leur union peut seule faire leur bonheur. La République, mes amis, a voulu faire le votre en vous donnant la liberté. Qu'elle puisse dire que vous avez compris sa généreuse pensée, en vous rendant dignes des bienfaits que la liberté procure. Vous m'appelez votre père; et je vous aime comme mes enfants; vous écouterez mes conseils : reconnaissance éternelle à la République française qui vous a fait libres ! et que votre devise soit toujours Dieu, la France et le Travail. Vive la République ! Signé SARDA-GARRIGA.

|

|

|

|

||

|

L'année 1848 est, à la Réunion celle de grands changements dont le principal est l'abolition de l'esclavages. En février 1848 c'est la Révolution, le gouvernement de Louis-Philippe est renversé. La nouvelle arrive à la Réunion en mai, le 8 juin 1848, le Calcutta navire qui arrive de bordeaux, apporte la confirmation officielle du changement de régime. Le lendemain la République est proclamée. Le 10 juin 1848 les décrets du gouvernement provisoire sont enregistrés par la cour d'appel. Les propriétaires sont inquiets. Plusieurs membres de ce gouvernement sont des farouches abolitionnistes. Et puis arrive dans l'île une dépêche confirmant le crainte des colons; l'esclavage a bel et bien été aboli. Le décret du 27 avril 1848 mettant fin à l'esclavage s'accompagne de treize autres décrets destinés à prévenir certaines difficultés que pourrait entraîner l'émancipation des esclaves. Or à la Réunion on estime qu'aucune mesure efficace n'a été mise en place pour préserver l'économie locale. Le 17 juillet les colons se rassemblent, le 18 juillet, un comité provisoire de quinze membres est élus, un vent d'agitation souffle parmi les colons. Le gouverneur Graeb, de son côté, se contente d'un rôle d'observateur d'autant qu'il sait que ses jours dans la colonie sont comptés. En effet il sera remplacé par un commissaire de la République. Le 13 octobre 1848, arrivé de SARDA GARRIGA l' Oise jette l'ancre en face de Saint-Denis, à son bord, Sarda Garriga, commissaire générale de la République, chargé de proclamer l'émancipation des esclaves de la Réunion. Le 19 octobre 1848, Sarda Garriga fait enregistrer la promulgation du décret d'abolition par la cour d'appel Le 24 octobre 1848, nouveau décret qui organise le travail pour les nouveaux affranchis. Les personnes non libres sont obligées de contracter un engagement de travail avant le 20 décembre 1848. Les propriétaires approuvent, mais Sarda Garriga doit se défendre de vouloir, par le biais du travail obligatoire, maintenir une sorte d'esclavage. |

||

|

Le Grand Jour, le 20 décembre 1848 |

||

|

Au matin du 20 décembre 1848, Sarda Garriga affiche la proclamation (texte à votre droite) 62 000 esclaves deviennent libres. Les esclaves pour fêter leur émancipation, n'ont pris qu'un jour de liberté, ils ont été enlever au marché le poteau où ils étaient fouéttés. |

||

|

|

||

|

|

||

| Haut de page | ||

|

Le marronnage peut prendre diverses formes, de la simple fugue d'un esclave maltraité à l'organisation, dans les montagnes les plus reculées, de véritable camps avec abris permanents, terres cultivées, bétail, femmes et enfants. La cause première de ce mouvement est avant tout la soif de liberté profondément enracinée, quoi de plus naturel pour un esclave de retrouver sa liberté, mais aussi à cause des conditions de vie des esclaves, mal logés, mal nourris, déracinés, vendus comme des animaux, humiliés, battus. |

|

|

|

Chasse aux esclaves marrons |

||

|

Le marronnage était impitoyablement réprimé. |

||

|

Première tentative d'évasion : oreilles coupées et marquage d'une fleur de lys sur l'épaule. |

||

|

Deuxième tentative : jarret coupé et seconde fleur de lys. |

||

|

Troisième tentative : La mort. |

||

|

|

||

|

En 1719, une amnistie est promise aux marrons qui se rendent. Il concerne surtout les malgaches 90% environ. Bourbon compte à cette époque quelque 2 000 esclaves fugitifs. |

||

|

En 1725, le Conseil Supérieur de Bourbon ordonne de tuer les Noirs qui refuseront de se rendre. Dès lors s'installe une impitoyable chasse à l'homme. |

||

|

En 1726, le Conseil promet 30 livres pour tout esclave mort ou vif. |

||

|

En 1729, un règlement est élaboré pour les détachements luttant contre les marrons; détachements conduits par des chasseurs professionnels et qui aboutiront à la réduction quasi totale des marrons. |

||

| Haut de page. | ||

|

Entre 1715 , la Compagnie des Indes orientales introduisit la culture du café, entre 1715 et 1730 cette culture devint la principale production de l'île. Exigeant un travail intensif, la culture du café fut en effet à l'origine de la traite vers Bourbon d'esclaves Malgaches et Africain, en dépit de la Compagnie des Indes Orientales qui interdisaient l'utilisation de main d'œuvre servile. Le Code Noir. L'esclave devint rapidement une marchandise précieuse dont le prix correspondait à celui de plusieurs chevaux. Pour des raisons plus économiques qu'humanitaires, il fallait que la main- d'œuvre soit en état de travailler, l'esclavage avait un cadre juridique précis inspiré du Code Noir en application aux Antilles depuis 1685. Les textes stipulaient clairement que les Noirs étaient des meubles soumis aux règles du commerce et incapables de posséder en propre mais sévèrement punis en cas de faute. De leur côté, les maîtres avaient obligation de nourriture et d'habillement, d'instruction religieuse et de soins aux esclaves malades. Leur droit de correction était théoriquement limité à la flagellation, les autorités se réservant l'exécution des châtiments. |

|

|

|

Le premier acte de vente d'esclave, conservé, date de 1687; il s'agit d'un Indien de douze ans, vendu à un habitant par un jésuite portugais de passage. Pour soutenir le développement du café le gouverneur Benoît Dumas encouragea la traite Indienne, il alla recruter personnellement 300 esclaves à Pondichéry en 1728-1729. |

||

|

En 1674 : 58 blancs et 70 esclaves |

||

|

En 1779 : 6 500 blancs et 22 600 esclaves 465 hommes libres, essentiellement des Indiens. |

||

|

En 1848 : 62 000 esclaves deviennent libres. |

||

| Haut de page | ||

|

La loi électorale du 2 août 1849 accorde le droit de vote aux nouveaux affranchis, elle soulève parmi la population blanche un tollé de protestations. Il existe pour les colons une marge entre le fait d'être libre et l'exercice du droit de vote. Leur désir est bien d'éloigner de l'urne les affranchis. L'ancien maître refuse de traiter comme un égal celui qu'il considérait avant le 20 décembre 1848 comme un meuble, comme sa chose. L'égalité politique est pour lui une véritable monstruosité, contrainte au droit politique. Les blancs ont peur de la perte du pouvoir politique qui risque de passer entre les mains de Noirs, puisqu'ils sont 25 000 électeurs alors que les Blancs ne sont que 10 000. Pour rassurer les blancs, Sarda Garriga fait sa tournée des quartiers et demande aux affranchis de s'abstenir, de suivre les conseils de leurs employeurs ou de rester tranquilles dans les ateliers lors des élections. Les noirs déclarèrent s'abstenir de prendre part au vote, ne voulant pas se mêler des affaires des blancs. En fait, l'affranchi ne fait pas ce choix délibérément, la force est employée pour le maintenir le plus loin possible des urnes. A partir des années 1870, les libéraux vont entreprendre une croisade pour amener les affranchis aux urnes. Au début du XX e siècle, l'église Catholique continue à célébrer des cérémonies spéciales pour les Noirs. La messe du dimanche à quatre heures du matin reste la messe des Noirs, on parle de chemin de croix des Noirs, des esprit éclairés demandent d'agrandir les édifices religieux s'ils sont trop petits, pour que cesse cette situation intolérable. Les mentalités évoluent toujours lentement, la première guerre Mondiale va permettre le rapprochement entre les réunionnais. |

||

|

|

|

|

|

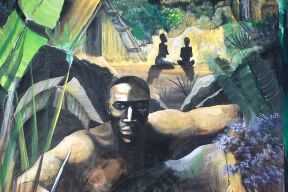

Fresques sur le mur du " cimetières des âmes perdues " Saint-Louis, dans ce cimetière est enterré le Père Lafosse, farouche défenseur de l'abolition de l'esclavage. Regarder le reportage Le Père Lafosse. |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||